結婚祝いの半返し、その常識とマナー

ウェディングの質問

先生、結婚のお祝いをいただいたとき、『半返し』ってよく聞きますが、具体的にどういう意味ですか?

ブライダル研究家

いい質問だね。『半返し』とは、いただいたお祝いの半額程度の金額のお返しをすることだよ。お祝いしてくれたことへのお礼の気持ちを表すための大切な習慣なんだ。

ウェディングの質問

なるほど。でも、披露宴に来た人にもお返しをするんですか?

ブライダル研究家

披露宴に出席してくれた人へのお返しは、引き出物で済ませるのが一般的だよ。半返しは、お祝いをくれたけど披露宴には出席できなかった人に対してするものと考えていいよ。

半返しとは。

結婚のお祝いをもらったとき、お返しをする金額の目安として「半返し」という言葉があります。これは、いただいたお祝いの半額程度の金額でお返しをすることを意味します。結婚式や披露宴に出席していない人からお祝いをもらった場合は、お祝いをいただいてから一ヶ月以内に、いただいた金額の半額程度の品物をお返しするのがマナーです。結婚式や披露宴に出席した人へのお返しは、式で渡す引き出物で済ませます。

半返しの意味

結婚の御祝いをいただいた時、お祝いをくださった方へ感謝の気持ちを表すために贈り物をお返しする習慣があります。これを「半返し」と言います。これは、いただいたお祝いの金額のちょうど半分をお返しするという意味ではなく、いただいた金額の大体半分程度の金額の品物をお贈りするという意味です。

古くから日本では、贈り物を受け取った側は相手に借りを作る、つまり恩義を負うと考えられてきました。いただいた金額と同額、もしくはそれ以上の品物をお返しすると、相手に「いただいた金額では足りなかったのでしょうか?」と思わせてしまう可能性があります。また、高額すぎるお返しは相手へ負担をかけてしまうことにもなりかねません。そこで、感謝の気持ちを表しつつも相手に負担をかけすぎない金額の品物、つまりいただいた金額の半額程度の品物をお返しするのが良いとされ、半返しの習慣が根付いたと言われています。

半返しは、単にお返しをするという行為だけでなく、今後もお付き合いを大切にしたいという気持ちを表す重要な意味も持っています。いただいたお祝いの金額や相手との関係性によって、適切なお返しの金額や品物は変わってきます。親しい友人や親族の場合は、少し高めの金額の品物をお返しする場合もありますし、それほど親しくない場合は、いただいた金額の3分の1から半額程度の品物を選ぶ場合もあります。

半返しで大切なのは、いただいたお祝いに対する感謝の気持ちと、今後もお付き合いを大切にしたいという気持ちを伝えることです。そのためにも、相手との関係性や状況を考慮し、贈る相手の好みや生活スタイルに合わせた品物を選ぶことが大切です。

近年では、カタログギフトを贈る場合も増えてきました。カタログギフトであれば、贈る相手が自分の好きな物を選べるため、相手に喜ばれる可能性も高くなります。また、お返しの品物に迷う時間や手間も省けるため、忙しい方にもおすすめです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 半返し | 結婚祝いのお礼として、いただいた金額のおよそ半分程度の金額の品物を贈る習慣。 |

| 金額の目安 | いただいた金額の3分の1から半分程度。親しい友人や親族の場合は高め、それほど親しくない場合は低めの金額。 |

| 半返しの意味 | 感謝の気持ちと、今後もお付き合いを大切にしたいという気持ちの表れ。 |

| 品物選びのポイント | 贈る相手の好みや生活スタイルに合わせた品物を選ぶ。 |

| カタログギフト | 近年人気の選択肢。相手が好きな物を選べるため喜ばれやすく、贈る側の手間も省ける。 |

半返しの金額設定

結婚のお祝いをいただいた際、お返しとして贈るお祝いのお金、いわゆる半返しは、感謝の気持ちを伝える大切なものです。金額の設定は難しいものですが、一般的にはいただいたお祝いの額の3分の1から2分の1程度を目安にすると良いでしょう。

いただいた金額が3万円の場合は1万円、5万円の場合は2万円といったように、おおよその金額をまずは考えてみましょう。ただし、いただいた金額が10万円だった場合、半分の5万円をお返しするのは少し多すぎる印象を与えてしまうかもしれません。このような場合は、3万円から4万円程度に抑えるのが適切でしょう。反対に、いただいた金額が1万円だった場合、単純に3分の1を計算すると3千円少々となりますが、少し少なすぎる印象を与えてしまう可能性があります。このような場合は、5千円程度をお返しするのが良いでしょう。

このように、いただいた金額によって多少の増減を調整しながら、相手に失礼のない金額を設定することが大切です。また、お祝いをいただいた相手との関係性も考慮に入れる必要があります。親しい友人や親戚の場合は、少し多めに包むなど、状況に応じて柔軟に対応しましょう。

さらに、物をもらった場合の半返しは、品物の金額を調べて、その3分の1から2分の1程度を目安に金額を決めましょう。高価な贈り物をいただいた場合は、お返しとして贈る品物やギフト券などを添えるのも良いでしょう。

地域によって半返しの金額の相場が異なる場合もあります。もし結婚式の準備を進めている中で半返しの金額設定に迷う場合は、両親や親戚、結婚相談所の担当者など、周りの人に相談してみるのも良いでしょう。周りの人に相談することで、地域特有の慣習や相場を把握することができます。

半返しは、感謝の気持ちを伝える大切な機会です。金額だけでなく、心を込めたお返しを心がけましょう。

| いただいた金額 | 半返しの金額 |

|---|---|

| 1万円 | 5千円程度 |

| 3万円 | 1万円 |

| 5万円 | 2万円 |

| 10万円 | 3~4万円 |

半返しの品物選び

結婚のお祝いをもらった際、感謝の気持ちを表すために贈る「半返し」。品物選びは、相手への感謝の思いが伝わる大切な機会です。何を贈れば喜んでくれるのか、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。贈る相手の立場や状況に合わせて、最適な品物を選びましょう。

まず大切なのは、相手をよく知ることです。相手の好みや普段の生活スタイル、家族構成などを考慮することで、本当に喜ばれる品物を選ぶことができます。例えば、相手が新生活を始めたばかりであれば、新しい家で使える実用的な日用品は喜ばれるでしょう。食器や調理器具、タオルケットなどは、新生活に役立つ贈り物です。また、趣味が分かっている場合には、趣味に関する品物を選ぶのも良いでしょう。

相手の好みがはっきり分からない場合や、贈り物を選ぶ時間がないという場合には、消え物を選ぶのも一つの方法です。お菓子や飲み物、洗剤や石鹸などの日用品は、後に残らないため、相手に気を使わせずに済みます。地方の特産品なども、贈り物として人気があります。

さらに、カタログギフトも近年選ばれることが増えています。カタログギフトは、相手が自分の好きな品物を選べるため、好みに合わない物を贈ってしまう心配がありません。グルメや体験、雑貨など、様々な種類のカタログギフトがあるので、相手の年代や好みに合わせて選ぶと良いでしょう。金額の目安は、いただいたお祝いの金額の半分から3分の1程度と言われています。高すぎても安すぎても相手に気を遣わせてしまう可能性があるので、相場を参考にしながら、感謝の気持ちが伝わる品物を選びましょう。

半返しは、感謝の気持ちを表す大切な習慣です。相手への思いやりを込めて、贈り物を選びましょう。

| ポイント | 詳細 | 具体例 |

|---|---|---|

| 相手をよく知ること | 好み、生活スタイル、家族構成を考慮 | 新生活向け:食器、調理器具、タオルケット 趣味に関するもの |

| 消え物 | 後に残らないため相手に気を使わせない | お菓子、飲み物、洗剤、石鹸、地方特産品 |

| カタログギフト | 相手が好きなものを選べる | グルメ、体験、雑貨 |

| 金額の目安 | いただいた金額の半分から3分の1程度 | 相場を参考に、感謝の気持ちが伝わるものを選ぶ |

半返しの時期

お祝いをいただいた方々へのお返しの時期や品物選びは、感謝の気持ちを表す大切な機会です。冠婚葬祭の慣習では「半返し」という言葉がよく使われますが、これはいただいたお祝いの金額の半分程度の品物をお返しすることを指します。

結婚式に足を運んでくださった方々へのお返しは、当日お渡しする引出物で済ませるのが一般的です。引出物には、披露宴への出席に対する感謝の気持ち、そして共に祝ってくださった喜びを表す意味が込められています。ですから、出席者の方々へ改めて半返しをする必要はありません。しかし、遠方から時間をかけて来てくださった方や、特に親しい間柄の方には、感謝の気持ちを表すため、引出物とは別に、後日改めてお礼の品物をお贈りすることもあります。

一方、結婚式に出席できなかったけれど、お祝いを贈ってくださった方へは、お礼状と共に半返しの品物をお贈りします。お祝いをいただいたにも関わらず、直接お会いして感謝の気持ちを伝える機会がなかったため、品物でお気持ちを伝えるのです。半返しの品物と一緒に、感謝の思いをしたためたお礼状を添えることで、より丁寧な印象になります。お祝いをいただいてから一か月以内を目安に贈るのが良いでしょう。

半返しは、いただいた金額のちょうど半分ではなく、いただいた金額の3分の1から2分の1程度の品物を選ぶのが一般的です。高額なお祝いをいただいた場合は、半額よりも少し少ない金額の品物でも問題ありません。お祝いの金額や贈り主との関係性を考慮し、相手に失礼にならない品物を選びましょう。贈り物の内容としては、カタログギフトや商品券、お菓子、タオルなどがよく選ばれます。カタログギフトは贈り主の好みに合わせた品物を選んでもらえるため、近年特に人気が高い贈り物です。商品券は実用的な贈り物として喜ばれますし、お菓子やタオルなどは、誰にでも贈りやすい定番の贈り物です。

感謝の気持ちを込めて選んだ品物が、お祝いをくださった方々にとって喜ばしい贈り物となるように、心を込めて選びましょう。

| 状況 | お返し | 時期 | 金額 | 品物 |

|---|---|---|---|---|

| 結婚式に出席 | 引出物 | 当日 | 不要(半返し不要) | – |

| 結婚式に出席(遠方/特に親しい) | 引出物 + 個別のお礼 | 後日 | – | – |

| 結婚式に欠席(お祝い贈呈) | お礼状 + 半返し | 1ヶ月以内 | いただいた金額の1/3~1/2 | カタログギフト, 商品券, お菓子, タオルなど |

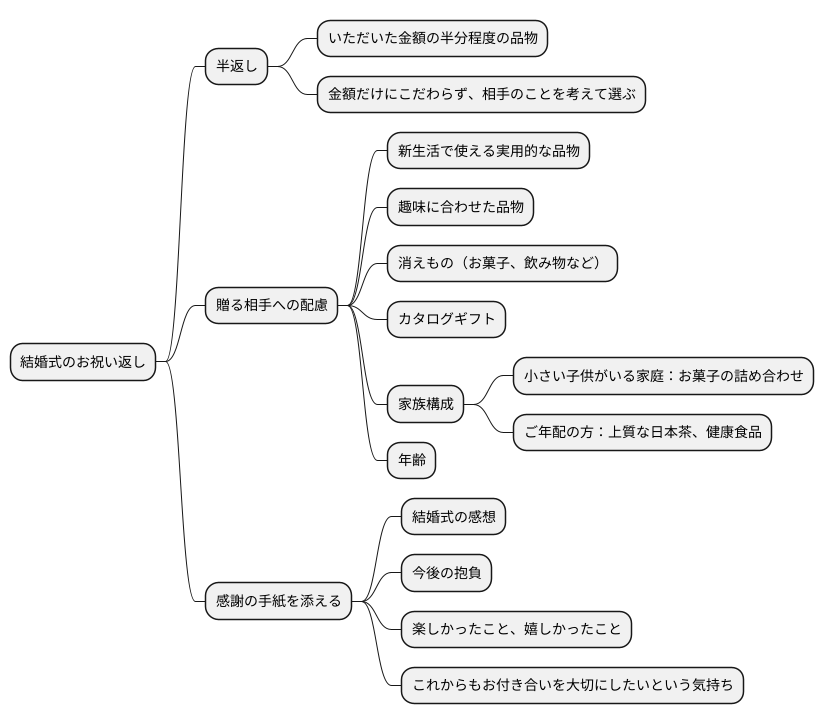

感謝の気持ちを伝える

結婚という人生の大きな節目において、お祝いをくださった方々への感謝の気持ちを表すことはとても大切なことです。その感謝の気持ちを表す一つの形として「半返し」があります。半返しとは、いただいたお祝いの金額の半分程度の品物をお返しすることを指します。しかし、金額だけにこだわるのではなく、贈る相手のことを思い浮かべ、どのような品物であれば喜んでいただけるかを考えながら選ぶことが重要です。

たとえば、新生活で使える実用的な品物や、相手の趣味に合わせた品物など、贈る相手の好みや生活スタイルを想像しながら選びましょう。お菓子や飲み物などの消えものが良い場合もありますし、カタログギフトを選んで相手に好きなものを選んでいただくという方法も喜ばれます。

品物を選ぶ際には、贈る相手の家族構成や年齢なども考慮に入れると、より気持ちが伝わるでしょう。小さな子どもがいる家庭には、子どもも一緒に楽しめるお菓子の詰め合わせなどはいかがでしょうか。また、ご年配の方には、上質な日本茶や健康に配慮した食品なども喜ばれるかもしれません。

さらに、品物と一緒に感謝の気持ちを綴った手紙を添えることで、感謝の気持ちがより一層伝わります。手紙には、お祝いをいただいたことへの感謝の言葉とともに、結婚式の感想や今後の抱負などを書き添えましょう。結婚式の思い出を振り返りながら、楽しかったことや嬉しかったことなどを具体的に書くと、相手にもその時の情景が伝わり、より温かい気持ちになります。そして、これからもお付き合いを大切にしたいという気持ちを伝えることで、相手との良好な関係を築き、末永く良い関係を続けることができるでしょう。

半返しは、単なる形式的なお返しではなく、感謝の気持ちを伝える大切な機会です。丁寧な対応を心がけ、真心込めて感謝の気持ちを伝えましょう。

最近の傾向

近頃は、結婚を取り巻く様々な習慣に変化が見られます。例えば、結婚のお祝いをいただいた際のお返しである内祝いも、従来の慣習とは異なる選択をする人が増えています。

かつては、いただいた金額の半分をお返しするのが一般的、つまり「半返し」が主流でした。しかし、最近では半返しにこだわらず、いただいた金額に関係なく、全員に同じ品物をお贈りするという方法や、そもそも内祝いを贈らないという選択をする人もいます。特に、親しい友人や家族の間では、事前に話し合って、お互いに負担にならないように贈り物を簡略化するという事例も見られます。

とはいえ、目上の方やそれほど親しくない方から結婚のお祝いをいただいた場合には、やはり伝統的なマナーに従って半返しするのが安心です。お祝いをくださった方の気持ちを大切に考え、失礼のないように対応することが重要です。

また、内祝いの品物以外にも、感謝の気持ちを伝える方法は様々です。例えば、新婚旅行のお土産を贈るというのも一つの心遣いです。旅先の思い出と共に感謝の気持ちを伝えることで、より温かい交流につながるでしょう。

大切なのは、それぞれの状況に応じて柔軟に対応し、感謝の気持ちを伝えることです。贈り物一つにも様々な選択肢があります。それぞれの関係性や状況を考慮し、最適な方法を見つけることが大切です。しっかりと感謝の思いが伝わるように、心を込めて選びましょう。

| 内祝いの方法 | 対象者 | 備考 |

|---|---|---|

| 半返し | 目上の方、それほど親しくない方 | 伝統的なマナー。安心できる選択肢。 |

| 全員に同じ品物 | 友人、家族など | 金額に関係なく、一律の品物。 |

| 内祝いを贈らない | 友人、家族など | 事前に話し合い、負担を減らす。 |

| 新婚旅行のお土産 | – | 感謝の気持ちと旅の思い出を共有。 |