結婚離れ:非婚化の現状と課題

ウェディングの質問

先生、『非婚化』ってよく聞くけど、結婚しない人が増えているってことですよね? なぜ結婚しない人が増えているのでしょうか?

ブライダル研究家

そうだね。結婚しない、あるいはできない人が増えていることを『非婚化』と言うよ。理由は様々だけど、経済的な不安定さや、結婚に魅力を感じない人が増えていることなどが考えられるね。

ウェディングの質問

結婚に魅力を感じないというのは、どういうことですか?

ブライダル研究家

例えば、結婚によって自由な時間が減ったり、自分のやりたいことができなくなると感じる人もいる。また、一人でいることの気楽さや楽しさを重視する人も増えているといった理由もあるんだよ。

非婚化とは。

結婚しない人が増えていることについて

非婚化の現状

近年、結婚を選ばない人々が増えており、社会現象となっています。厚生労働省の調べでは、生涯結婚しない人の割合は増え続けており、男性では20%を超え、女性も15%に迫る勢いです。これは、子どもが少なくなる大きな原因の一つと考えられており、社会問題として捉えられています。結婚の時期が遅くなる晩婚化も進んでいますが、晩婚化は最終的に結婚するかどうかには影響しません。単に結婚する時期が後ろにずれるだけです。一方で、結婚しない人々が増える非婚化は結婚という制度そのものから離れていくことを意味し、子どもが少なくなることへの影響はより深刻です。結婚に適した年齢と考えられている世代の未婚率の上昇は、将来生まれる子どもの数の減少に直結します。そのため、年金や医療などの社会保障制度を維持していくことにも大きな影響を与えることが心配されています。

非婚化が進む背景には、様々な要因が考えられます。まず挙げられるのは経済的な問題です。安定した収入を得ることが難しく、結婚や子育てに必要な費用を負担することに不安を感じる人が増えています。特に、非正規雇用の増加や賃金の伸び悩みは、結婚へのハードルを高めていると言えるでしょう。また、結婚に対する価値観の変化も大きな要因です。従来の結婚観にとらわれず、一人で自由に生きることを選ぶ人や、事実婚など結婚以外の選択肢を選ぶ人が増えています。さらに、仕事と家庭の両立の難しさも指摘されています。長時間労働や転勤など、仕事中心の生活を強いられる現状では、結婚や子育てとの両立は容易ではありません。特に女性にとっては、出産や育児によるキャリアの中断が大きな負担となる場合も多く、結婚をためらう一因となっています。

非婚化は少子化を加速させるだけでなく、個人の生活にも大きな影響を与えます。結婚は、経済的な安定や精神的な支えを得る上で重要な役割を果たしてきました。結婚しない人が増えることで、孤独や孤立感を深める人が増える可能性も懸念されます。また、高齢化社会において、結婚による家族の支えが失われることは、介護や生活支援の面でも大きな課題となるでしょう。非婚化という社会現象は、社会全体の構造や価値観の変化を反映しています。少子化対策としてだけでなく、個人がより豊かに暮らせる社会を実現するために、非婚化の背景にある様々な問題に取り組んでいく必要があります。結婚のあり方や家族の多様性を認め合い、誰もが自分らしい生き方を選択できる社会を目指していくことが大切です。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 経済的な問題 | 安定した収入の不足、結婚・子育て費用の負担への不安、非正規雇用の増加、賃金の伸び悩み |

| 結婚に対する価値観の変化 | 従来の結婚観からの脱却、個人の自由な生活の選択、事実婚など結婚以外の選択肢の増加 |

| 仕事と家庭の両立の難しさ | 長時間労働、転勤、出産・育児によるキャリアの中断 |

影響

- 少子化の加速

- 個人の生活への影響(孤独・孤立の増加、高齢化社会における介護・生活支援の課題)

- 社会保障制度への影響

非婚化の要因:経済的な側面

結婚をためらう大きな理由の一つとして、経済的な問題が挙げられます。昔のように結婚すれば誰かが養ってくれる時代ではなく、自分たちの力で生活を支えていかなければならないという現実があります。

まず、安定した仕事に就くことが難しくなっていることが挙げられます。正規の社員として働く人の割合が減り、収入が不安定な非正規雇用で働く人が増えています。収入が安定しないため、結婚生活を送る上での経済的な基盤を築くことに不安を感じ、結婚をためらう人が増えています。

さらに、結婚や子育てには多くのお金がかかります。結婚式を挙げるにも、新居を構えるにも、子どもを育てるにも、大きな費用がかかります。結婚資金を貯めるだけでも大変なのに、その後の生活を考えると、経済的な負担の大きさに尻込みしてしまう人が少なくありません。特に、子どもを大学まで進学させたいと考えると、教育費の負担も大きな問題となります。

男性の場合、結婚相手を経済的に支えるという考え方が根強く残っています。結婚相手となる女性と将来生まれるかもしれない子どもを養っていけるだけの収入がないと、結婚に踏み切れない男性が多くいます。経済的に自立していない、あるいは安定した収入を得られていないという理由で、結婚を先延ばしにしている男性は少なくありません。

一方で、女性も経済的に自立する人が増えてきました。結婚を経済的な安定を得るための手段と考える女性は少なくなってきています。そのため、経済的な理由で結婚の必要性を感じていない女性も増えてきています。結婚をしなくても、自分の力で生活していけるという自信が、結婚という選択肢を遠ざけている一因となっていると言えるでしょう。

| 結婚をためらう理由 | 詳細 |

|---|---|

| 経済的な問題 |

|

非婚化の要因:価値観の変化

人々の結びつき方が多様化する現代において、結婚という形にとらわれない生き方が広がりを見せています。かつては人生の通過点として当然のように考えられていた結婚ですが、今では必ずしも必要なものとは捉えられていません。この結婚に対する価値観の大きな変化こそが、結婚を選ばない人々が増える、いわゆる非婚化の大きな要因の一つと言えるでしょう。

経済的な不安定さも非婚化に拍車をかけていますが、それ以上に人々の心の内側にある価値観の変化が重要な役割を担っています。結婚生活では、家事や子育て、親族との付き合いなど、様々な役割や責任を担う必要があり、それらに縛られたくないと考える人が増えています。自由な時間や空間を大切にしたい、自分の好きなように生き方を選びたいという思いが、結婚への抵抗感につながっているのです。一人で過ごす時間を楽しむ、趣味に没頭する、仕事に打ち込むなど、結婚以外の生き方を充実したものに感じている人も少なくありません。

また、結婚以外の楽しみや生きがいを見出す機会が増えていることも、結婚の優先順位を下げる一因となっています。仕事でキャリアを積む、趣味の世界を広げる、旅行を通して様々な文化に触れるなど、人生を豊かに彩る選択肢は多様化しています。結婚だけが人生の全てではなく、自分のやりたいこと、情熱を注げるものを見つけることで、人生の満足感を得られると考える人が増えているのです。結婚以外のライフイベントを重視するようになり、結婚は人生における選択肢の一つに過ぎないと捉える考え方が浸透してきたと言えるでしょう。

様々な価値観が認められ、個性を尊重する現代社会において、結婚という一つの形にこだわる必要性を感じない人が増えているのは自然な流れと言えるでしょう。自分らしい生き方、幸せの形は人それぞれです。結婚という制度にとらわれず、多様な生き方が認められる社会こそが、現代社会のあるべき姿と言えるのではないでしょうか。

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 結婚に対する価値観の変化 | 結婚は人生の通過点ではなく、必ずしも必要なものではないという考え方が広まっている。 |

| 経済的な不安定さ | 経済的な理由から結婚を躊躇する人が増えている。 |

| 結婚生活への抵抗感 | 家事・子育て・親族付き合いなどの役割や責任に縛られたくないという思い。自由な時間や空間を大切にしたい、自分の好きなように生き方を選びたいという欲求。 |

| 結婚以外の楽しみや生きがいの増加 | 仕事、趣味、旅行など、人生を豊かにする選択肢が増え、結婚の優先順位が下がっている。 |

| 多様な価値観の浸透 | 個性を尊重する社会になり、結婚という一つの形にこだわる必要性を感じない人が増えている。 |

非婚化への対策

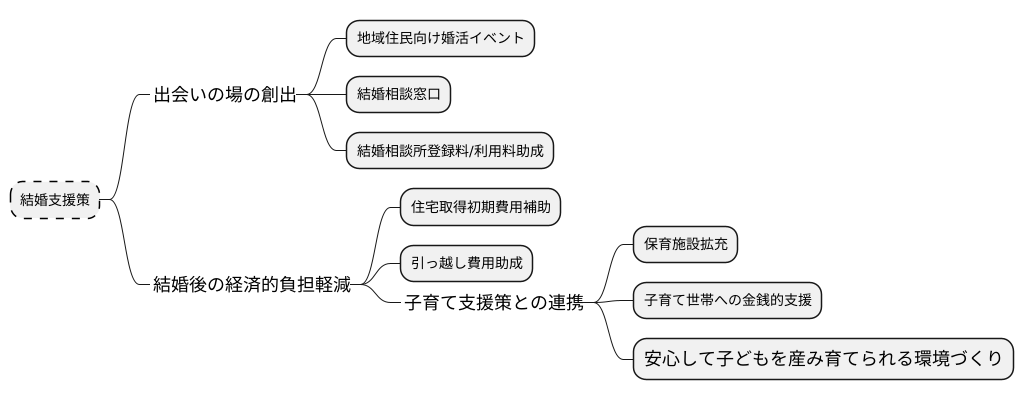

晩婚化や非婚化が進み、生涯未婚率の上昇が社会問題となっている昨今、国は結婚を希望する人々が増えるよう、様々な支援策を打ち出しています。結婚支援には大きく分けて二つの柱があります。一つは出会いの場の創出です。各市町村では、地域住民を対象とした婚活イベントや、結婚を真剣に考える人向けの相談窓口などを設けています。結婚相談所への登録料や利用料の助成制度も導入されており、結婚相手探しを金銭面から支える取り組みも進んでいます。もう一つの柱は結婚後の経済的負担の軽減です。結婚や新生活には何かと物入りです。そこで、住宅取得の初期費用を補助する制度や、結婚に伴う引っ越し費用の助成などが行われています。また、結婚後に出産、子育てと続く人生設計を見据え、子育て支援策との連携も重要です。待機児童問題の解消に向けて保育施設の拡充を進めたり、子育て世帯への金銭的な支援を充実させたりすることで、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを目指しています。結婚、出産、子育ては人生における大きな転換期であり、経済的な不安が大きな障壁となる場合も少なくありません。金銭的な負担を軽くすることで、結婚への一歩を踏み出しやすくするとともに、結婚後も安心して生活を続けられるよう、切れ目のない支援体制の構築が必要です。少子化対策の一環としても、これらの取り組みは今後ますます重要性を増していくでしょう。特に晩婚化が進む中で、子どもを産み育てやすい環境づくりは、結婚を希望する人々にとって大きな後押しとなるはずです。結婚支援と子育て支援を一体的に進めることで、より実効性の高い政策となることが期待されます。

結婚の多様性の尊重

人々の繋がり方が多様化する現代において、結婚に対する考え方も大きく変化しています。かつては当然とされていた結婚という形が、必ずしも全ての人にとっての幸せではなくなり、結婚しない生き方を選ぶ人も増えています。このような状況をただ少子化の一因と捉えて不安視するのではなく、様々な価値観が認められる社会の当然の変化として受け止める必要があります。

結婚の多様性を尊重するとは、結婚の有無、時期、相手、形式など、あらゆる面で個人の選択を尊重することです。結婚という一つの価値観を押し付けるのではなく、結婚する人も、しない人も、あるいは結婚という形に囚われず共同生活を送る人も、それぞれが自分らしい生き方を見つけられる社会こそが、成熟した社会と言えるでしょう。

結婚を選択した人々に対しては、その選択を祝福し、温かく見守る姿勢が大切です。同時に、結婚を選択しない人々に対しても、偏見や差別的な言動を避け、彼らの生き方を尊重する必要があります。「結婚していないのはおかしい」「早く結婚した方がいい」といった言葉は、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、多様性を認め合う社会の実現を阻害する要因となります。

結婚という制度にとらわれず、一人ひとりが自分らしい人生を歩める社会の実現に向けて、私たち一人ひとりが意識を変えていく必要があります。結婚を選択する人も、しない人も、互いの生き方を尊重し合い、支え合うことで、より豊かで幸せな社会を築いていくことができるはずです。そのためにも、多様な価値観を認め合い、共に生きるための対話と理解を深めていく努力が欠かせません。

| 結婚観の変化 | 多様性の尊重 | 結婚の有無に対する姿勢 | 社会の在り方 |

|---|---|---|---|

| 結婚が全ての人にとっての幸せではなくなり、結婚しない生き方を選ぶ人も増えている。 | 結婚の有無、時期、相手、形式など、あらゆる面で個人の選択を尊重する。 | 結婚する人は祝福し、結婚しない人は偏見や差別を避け、生き方を尊重する。 | 一人ひとりが自分らしい人生を歩める社会。結婚の有無に関わらず、互いの生き方を尊重し合い、支え合う社会。 |